- 探究的な学習

- Vol.03「サイエンスリテラシーⅠ」

Vol.03

「サイエンスリテラシーⅠ」

| DATA | |

| 学校 | 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校 |

| 実施年月日 | 2024年4月~2025年2月 |

| 担当教員 | 教諭(理科) 利根川 翔 |

| テーマ | 「サイエンスリテラシー(SL)Ⅰ」 |

※学年や肩書などはコンテンツ収録時のものです。

横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校は、横浜開港150周年にあたる2009年に開校した全日制の単位制理数科高等学校です。翌2010年からは、5年間を1期とするスーパーサイエンスハイスクール(以下、SSH)の指定を文部科学省から3期連続で受けています。「先端的な科学技術の知識・技術、技能を活用して、世界で幅広く活躍する人間の育成」を理念として掲げ、これまで2,700人を超える卒業生を輩出してきました。そんな同校が開校以来、力を入れているのが「サイエンスリテラシー(SL)」をテーマにした探究的な学習です。今回は、高校1年生を対象とした授業「サイエンスリテラシーⅠ」についてレポートします。

サイエンスリテラシー(SL)とは?

サイエンスリテラシーとは、「科学的な根拠に基づいて物事の本質をつかみ、科学的アプローチによってさまざまな課題の解決に取り組む力」のことです。「世界で活躍するサイエンスエリート」の輩出をめざす同校では、まさに「サイエンスリテラシ-」を養うことを目的にカリキュラムを構成しています。

1週間の授業35単位のうち、約半分が理系科目です。そのなかで2単位を占めるのが探究的な学習の「サイエンスリテラシー」です。1・2年生は必修、3年生は選択で、段階的に「自ら課題を発見し、研究して成果を発表する力」を養っていきます。授業は2クラス合同(1クラス約40人)で、原則、週1回、2単位連続(100分)で行われます。

サイエンスリテラシーⅠ(1年次必修)

大学教授による講義やグループワークを中心に、さまざまな分野の基礎実習を行います。2年次の「サイエンリテラシーⅡ」のコース選択に向けて、研究の基礎となる知識や技能を身に着けることが狙いです。下記は2024年度の年間授業計画です。

| 1 | テーマ設定ゼミ ~疑問・違和感~ |

| 2 | テーマ設定ゼミ ~核心~ |

| 3 | 生物のサイエンス―植物編― ~植物の育成と比較対照実験Ⅰ~ |

| 4 | 生物のサイエンス―植物編― ~植物の育成と比較対照実験Ⅱ~ |

| 5 | 構造のサイエンス ~紙だけで落下する生卵を守る(練習)~ |

| 6 | テーマ設定ゼミ ~SLⅡに向けてⅠ(テーマについて先輩に聞いてみよう)~ |

| 7 | 構造のサイエンス ~紙だけで落下する生卵を守る(本番)~ |

| 8 | 光のサイエンス ~身近な光の性質と技術~ |

| 9 | テーマ設定ゼミ ~英語ポスターの作成に向けて~ |

| 10 | 統計のサイエンス ~統計ってなんだろう~ |

| 11 | テーマ設定ゼミ ~英語ポスター発表会~ |

| 12 | 化学のサイエンス 量る・測る① |

| 13 | 化学のサイエンス 量る・測る② |

| 14 | 生物のサイエンス―動物編― ~スケッチの方法~ |

| 15 | ナノテクノサイエンス ~結晶の生成と比較対照実験Ⅰ~ |

| 16 | 発表資料作り |

| 17 | ナノテクノサイエンス ~結晶の生成と比較対照実験Ⅱ~ |

| 18 | 人工知能のサイエンス |

| 19 | 計算科学のサイエンス ~計算科学と比較対照実験実習Ⅰ~ |

| 20 | 発表資料作り |

| 21 | 計算科学のサイエンス ~計算科学と比較対照実験実習Ⅱ~ |

| 22 | 地震のサイエンス ~地震波のデータ解析とデータ考察実習Ⅰ~ |

| 23 | 地震のサイエンス ~地震波のデータ解析とデータ考察実習Ⅱ~ |

| 24 | テーマ設定ゼミ ~SLⅡに向けてⅡ(先輩の研究を見てみよう)~ |

| 25 | テーマ設定ゼミ ~AGC株式会社~ |

| 26 | テーマ設定ゼミ ~SLⅡに向けてⅢ(テーマディスカッション)~ |

サイエンスリテラシーⅡ(2年次必修)

「サイエンスリテラシーⅠ」での学びをベースに、生徒全員が6分野15コースのいずれかに所属します。春に個人の興味・関心に基づき、研究テーマを設定。その後、翌年2月の最終発表、レポート作成に向けて、約10か月間、研究活動を行います。

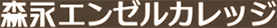

6つの分野

夏休み明けの中間発表後には、その内容をまとめた英語のポスターづくりにもチャレンジ。将来の国際的な学会での発表や論文執筆の下地をつくります。コロナ禍以前は、マレーシアの提携校で研修を行い、ポスターをベースに現地の生徒に向けて英語でプレゼンテーションを行っていました。

サイエンスリテラシーⅢ(3年次選択)

サイエンスリテラシーⅡでの1年間の研究をさらに深め、学会やコンテストで成果を発表します。

探究的な学習のスタートは、“疑問・違和感”から

「サイエンスリテラシー」は、複数の先生が連携して授業運営を行っています。理系に特化し、クラス単位で授業を行う「サイエンスリテラシーⅠ」は23名、理系以外の分野も扱い、コース別に授業を行う「サイエンスリテラシーⅡ」では31名の先生が関わっています。

今回の取材では「サイエンスリテラシーⅠ」の授業運営を主導する利根川翔先生にお話をうかがいました。

利根川先生は「探究的な授業を行ううえでもっとも大切にしているのは、“疑問・違和感”」と明かします。

「すべての研究は、“疑問・違和感”から出発します。将来、研究者としてモチベーションを保ちながら研究活動を続けていくためには、疑問・違和感をタネとして、自ら研究テーマを設定していく力が必須です。そのため初回の授業では、日常的に疑問・違和感を持つことの大切さや、身近な物事から疑問・違和感を見つけるためのコツなどについて説明しました。」

「2024年度の初回の授業では、鳩や鷹、フクロウ、蝶など “羽”のあるものの写真を並べてスクリーンに投影し、“疑問・違和感”の発見を生徒に体感してもらいました。

たとえば、フクロウの羽は消音効果を高めるために進化しており、その形状にヒントを得て開発された工業製品もあります。疑問・違和感が、実際の研究・開発につながることを生徒に感じてもらうことが狙いです。そして重要なのは、疑問・違和感を感じるためにはベースとなる知識が必要だということです。自分のもつ知識や常識と異なるものを目の前にしたとき、人は初めて疑問・違和感を覚えるのです。自分の知識を増やすためにも、普段の基礎的な学習が大切だということを説いて、初回授業を終えました。」

自由な発想で生卵を守れ!

構造のサイエンス

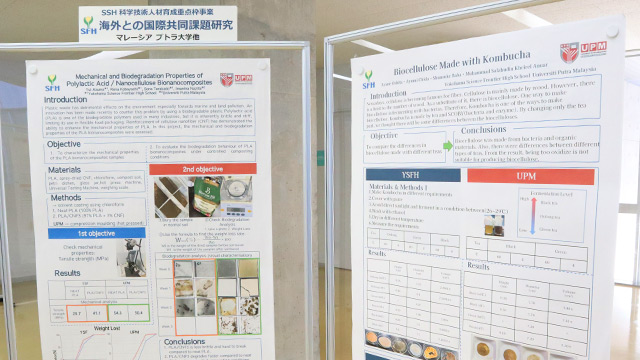

構造のサイエンスは年間授業の前半で行われる、「生卵が割れない方法を考える」というユニークな取組み。こちらの授業の狙いについても引き続き利根川先生にお話をうかがいました。

「各回の授業内容は、授業に協力いただいている大学教授や研究者の方々とも相談しながら決めています。そのなかで一貫して大切にしているのは、生徒が工夫したり、アイデアを試したりできる“変数”を多く用意してあげることです。

たとえば、5月に行われた「構造のサイエンス」では、5人で1つのチームを組んで3階から地面の的に向かって生卵を落とし、決められた枚数の紙を使って生卵が割れない方法を考えるという競技です。生卵の割れ具合のほか、落下速度や落下精度などの総合評価で優勝が決まります。」

「この授業の狙いは、チームで仮説を立てて実証実験を繰り返し、試行錯誤しながらアイデアを形にしていく、ものづくり研究に多く見られる過程を体験してもらうことです。生卵の落下速度を遅くするために紙でパラシュートやプロペラをつくったり、衝突の衝撃を和らげる機構を考えたり、各チームさまざまなアプローチで生卵を守る方法を考えます。」

「ほかにも機体だけでなく落とし方にも注目したチームは、本番前に身近にある物体を投げおろしたり、回転させて落下させたりする練習を繰り返し行い、優勝を狙っていました。」

「このように、生徒が様々なアイデアを出して実験できる“変数”があるテーマを用意してあげるのですが、変数が多すぎると生徒も混乱してしまうので、ある程度条件を絞りながら、生徒の“やってみたい”を育てることを大切にしています。」

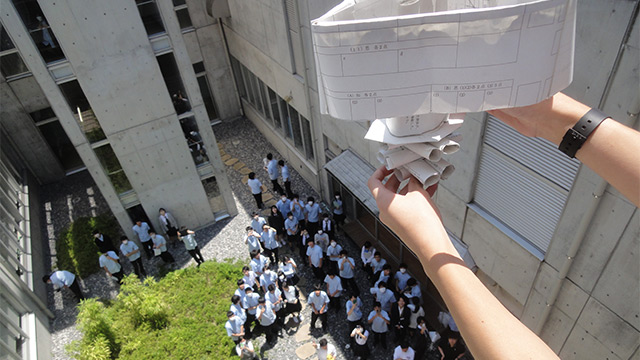

設備も充実! ナノテクのサイエンス

こうした生徒の自由な発想を育む授業のなかでも、今回は15~17回にかけて行われた 「ナノテクのサイエンス~結晶の生成と比較対照実験~」に注目。横浜市立大学の橘勝教授の監修のもとで実施した授業で、新素材として工業界でも注目されている「フラーレン」の結晶化に挑戦しました。

その実験手順は、以下のとおりです。

①フラーレンを溶解した「トルエン溶液」に「イソプロピルアルコール」を添加する。

②2つの溶液の境界にフラーレンの結晶がつくられる。

③さまざまな条件下で結晶を成長させ、観察する。

「授業ではどうすれば、うまく結晶がつくれるか、グループごとに考えてもらいました。溶液の量、溶液を加える順番、溶液を加えるスピード、放置する温度……など、さまざまな条件のアイデアを出してもらい、結晶化にチャレンジしてもらいました。なかには、“試験管を横にして放置すれば、境界の面積が大きくなり、より結晶化が進むのではないか”と仮説を立てたチームもありました。」

それぞれの結晶は、後日、顕微鏡で詳細に観察。その結果をチームごとに発表し合いました。

「他のチームの発表を聞いたり、意見交換をしたりすることで、また新たな気づきが生まれます。それによってさらに考察が深まり、次の“疑問・違和感”につながるわけです。単に実験をして終わり、ではなく発表の回を設けることで、こうした探究のサイクルを実感してもらうことができます。サイエンスリテラシーⅡでそのサイクルを活かしてもらいたいですね。

本校の探究的な学習も最初からうまくいっていたわけでなく、試行錯誤しながら現在の形に落ち着きました。私自身、担当して6年目になりますが、今後、継続的に進化させていけるよう、後継者の育成にも力を入れていきたいと思います。本校の“軸”ともいえる探究的な学習をより魅力的なものにできるよう、これからも頑張っていきます。」

同校の生徒の多くは、卒業後、大学の理系学部・学科へと進学します。 3年間の学びで身に付けた「サイエンスリテラシー」をベースに、大学でさらに専門知識、課題解決能力に磨きをかけ、将来は日本の科学技術を牽引する人材になることが期待されます。

| コンテンツ名 |

サイエンスリテラシー 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校・附属中学校 |

| 取材日 | 2024年11月 |

| 取材 | 相澤良晃 |

| 監修 |

東京大学大学院教育学研究科・教授 北村友⼈ |