エンゼル美術ラボ アートをみる目

03 モネ 「睡蓮の池」編

名画と言われる作品には、たくさんの人が心を動かされる魅力があります。

第三回は多くの日本人に愛されているクロード・モネの「睡蓮の池」を

一緒に鑑賞してみましょう。

アートを⾒るって難しい!?

アートには、価値を偏差値のように点数で表したり、勝ち負けを決めるルールや物差しがありませんが、ある作品には強く心が引かれたり、大きく感動したり。名画と言われる作品には、たくさんの人が心を動かされ、面白いと感じたり、美しいと思ったり、いろいろな魅力があり、何百年も前の絵が今も人々の心を動かしているのです。何が心を引き付けているのか。自分は何を感じたのか。クロード・モネ「睡蓮の池」を一緒に鑑賞してみましょう。を一緒に鑑賞してみましょう。

野澤しおりさんポーラ美術館 学芸課長

岩﨑余帆子さん

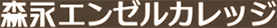

「睡蓮の池」を じっくり見てみよう

思ったこと、感じたことを言ってみよう。

・緑の森の中に緑色の太鼓橋。水面も緑。緑づくしの絵。

・大きな緑の橋が真ん中にあって、橋が主役?

・池の水が見えないくらい、睡蓮の花がたくさん咲いていてきれい。

・緑の木々がうっそうとしげっていて、睡蓮も咲いていて

夏の絵なのかな。

いろいろな感想が出てきましたね。

ちょっとだけ視点に変化を与えると、もっといろいろなことが

見えてきます。

いっしょに絵を見ながら、ポイントをお教えしましょう。

再生時間 約5分53秒

↓後半の動画もチェックしよう

「睡蓮の池」の舞台って、どこ?

とても緑がきれいな風景画。ここはどこなのでしょうか?

この絵を描いた画家クロード・モネが暮らしていたフランスのジヴェルニーという小さな村の自宅の庭です。モネは、1890年頃から庭を作り始めました。最初に作ったのは、色とりどりの花を植えた“花の庭”。数年後、隣の土地を買い、セーヌ川から水を引き池を作り、橋をかけ、たくさんの睡蓮を植えた“水の庭”を作り、2つの庭ができました。

モネは、さまざまなめずらしい植物を集めて植え、庭を理想の世界に作り上げました。それを描いた作品が「睡蓮の池」です。

モネは光の表現にこだわっていた?

庭の植物にこだわって、その緑のハーモニーを表現したかったのかなと思いました。

とくに葉っぱに光が当たって、グラデーションのように見えています。

モネは “光の表現”にこだわりをもっていたのでしょうか?

モネをはじめとする印象派の画家たちは光を追求した画家たちでした。

緑のグラデーションは、光があたっているところには、明るい黄緑色や緑色を使い、暗いところには、青色や紫色を使って影を表現しています。

画面が暗くならず、明るく見えるように、絵具の色を混ぜずに筆のタッチを残したまま、光を感じさせるような表現を作り上げています。その描き方を「筆触分割(ひっしょくぶんかつ)」と言います。そういう手法で、この作品はできあがっているのです。

光の表現を追い求めたモネと印象派の画家たち

印象派はどうやって始まったの?

印象派という流派は、どのようにして始まったのでしょうか?

印象派という流派は、19世紀後半に生まれました。

その当時、フランスでは、“サロン”が美術界の主流でした。“サロン”というのは、フランスの王立絵画彫刻アカデミーが18世紀にパリで開催するようになった美術展覧会です。その後、1880年までアカデミーまたは政府によって開催されました。そこに反発して、モネをはじめとする若い画家たちが、「もっと新しい芸術を示したい」と自分たちで新たなグループ展を1874年に開催しました。その展覧会がのちに 「第一回印象派展」と呼ばれています。

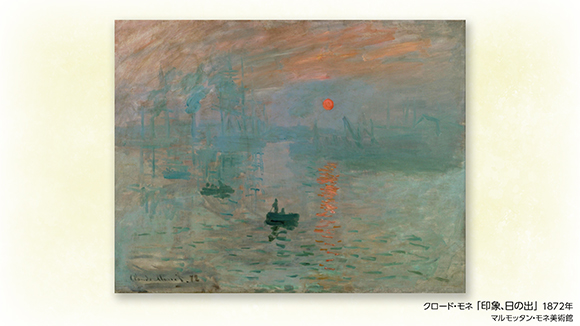

その時、モネが出品した「印象、日の出」という作品を、ある批評家が「これは印象しか描いていないじゃないか」と揶揄しました。そんなネガティブな発言から生まれたのが “印象派” です。

印象しか描いていないじゃないか

モネは、どうして自分たちの力で展覧会を開こうと思ったのでしょうか。あと、「ひまわり」の絵を描いたゴッホは印象派に入りますか?

従来の伝統的な美術は、自分たちの表現ではない。もっと新しい表現、例えば「睡蓮の池」のように明るい色彩で、自分たちの時代の“美”を描きたい。それがモネたちの願いでした。そういった新しい表現の絵は、“サロン”では、まったくみとめられませんでした。自分たちの新しい芸術を見てほしい。そのために自分たちで新しい展覧会「印象派展」を開催しました。

「アートを見る目 01」で紹介したゴッホは、モネやルノワールたちの印象派グループではありません。

印象派の画家たちから影響を受け、形や色を工夫した独自の表現を追求した画家たちは、“ポスト印象派”と呼ばれています。ゴッホやゴーガン、セザンヌが、ポスト印象派の主な画家と言われています。

自分たちの時代の美を描きたい

再生時間 約9分04秒

太鼓橋が主役?!

この絵では上の方に大きな橋が架かっています。

どうしてこんなに大きく描いたのでしょうか?

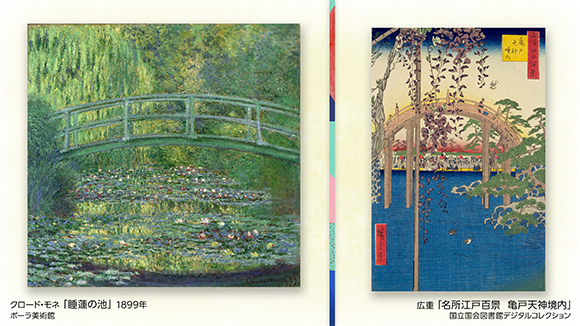

モネが庭にこの橋を架けたのは、日本の浮世絵を参考にしたからと言われています。広重の『名所江戸百景 亀戸天神境内』に描かれている太鼓橋に似ています。

橋が絵のはじからはじまで、水平に描かれています。大きく水平に描かれた事で、橋の下の空間が奥へと広がっているように感じられます。こうした “空間を省略して描く”という日本の浮世絵の表現など、新しいところにモネは刺激を受け、作品を描きました。

こうした“日本の美術”に影響を受けた美術を“ジャポニズム”と呼んでいます。

ジャポニズム!

“睡蓮”を描くのはどうして?

モネには、“睡蓮”のイメージがあります。そんなイメージがつくくらい、

どうしてモネは、何回も睡蓮を描いているのでしょうか?

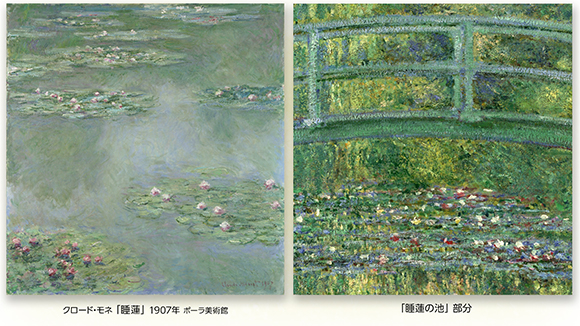

モネの描いた“睡蓮”は200点以上あると言われています。

最初は、「睡蓮の池」のように、睡蓮を植えた池と橋の風景を描いていました。描き続ける中でモネの目は、どんどん水面と睡蓮だけにクローズアップしていきます。睡蓮の花そのものに興味があったというより、睡蓮の花の合間に映っている風景に興味を惹かれていたようです。

「睡蓮の池」は、周りの木々が水面に映りそれを描く事で、緑の印象の絵になっています。「睡蓮」は、水面に空、青空が映っている様子を描いています。モネは、モネ自身の周りを包み込むすべてのものを描こうとしていたのではないでしょうか。

自分の周りを包むすべてのものを描く

ジヴェルニーってどんなところだろう?

モネが暮らし、「睡蓮の池」が描かれた場所、ジヴェルニーはどんなところだったのでしょうか?

ジヴェルニーはパリから北に80キロくらい離れた田舎で、とても自然が豊かな場所でした。モネはそこをとても気に入り、最初は家を借りて住み、その後、家を買い取って花の庭と水の庭を作りました。

移り住んだ1890年頃は、経済的にも少し余裕ができたので庭づくりに注力することができました。モネはこの庭にとてもこだわりを持っていました。1889年に開催されたパリの万国博覧会で見た珍しい睡蓮の花などを取り寄せて植えたり、珍しい植物を友達に頼んで持ってきてもらったりしました。庭師が、6人もいたと言われています。

庭は私の作品である

モネにとって庭は作品であり、また作品の題材でもあったんですね。

庭はモネにとってとても重要な部分を担っていたのでしょうか?

モネは晩年、この庭をずっと描き続けていました。まさに彼の制作のインスピレーションの源だったといえます。

1910年に庭が洪水で流され、かなり壊滅的な被害を受けてしまいました。それから間もなく、奥さんと息子が相次いで亡くなったり、悲しいことが続いたため、モネには、絵がほとんど描けなくなってしまった時期がありました。

そんなモネを友人たちが元気づけてくれました。

例えば、当時のフランスの首相だったクレマンソーや、ルノワールやボナールといった画家の仲間たちが、ジヴェルニーのモネの家を訪れて一緒に食事したり、庭を散策したり。

絵が描けなくなって悲しみに暮れていたモネを勇気づけ、立ち直らせてくれた人たちの存在があり、モネは再び絵を描く事ができたのです。

モネの庭を訪ねた友人たちの中に、日本人もいました。

実業家の松方幸次郎は、モネに直接会いに行って「絵を譲ってほしい」と頼みました。モネは、浮世絵が好きだったこともあって、日本人の松方幸次郎を快く受け入れ、絵を譲りました。その時 松方が手に入れた絵画は、今も上野の国立西洋美術館で見ることができます。

モネは日本が好きで、日本の影響を受けた作品を数多く描きました。私たち日本人とモネは、深いところでつながっているのではないかと思います。だから、モネはこんなに日本人に愛されているのではないでしょうか。

モネと日本人の共通点

「睡蓮の池」を 鑑賞して

モネの「睡蓮の池」を

じっくり楽しんで見ることができたでしょうか。

少しずつ自分なりの視点を持つことが大切です。

そうすればきっと楽しくなってくるはず。

美術館は新しい発見と冒険に満ちています。

自分ならではの新しい発見や感動を探してみよう。

まずは近くの美術館に足を運んでみてください。

美術館へ⾏こう!

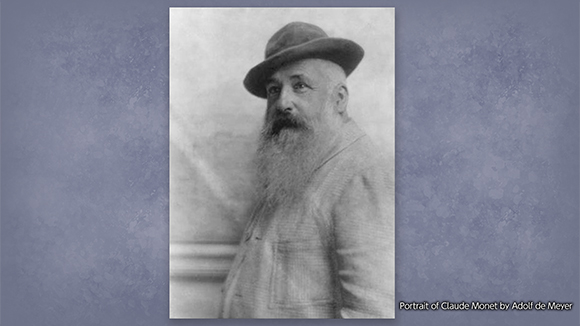

「睡蓮の池」を描いたクロード・モネ

1840年パリ生まれ。港町ル・アーヴルでの、海景画家ブーダンとの出会いを契機に画家の道を志し、19歳で再びパリに出る。陽光と色彩を求めて戸外へ赴き、身近な自然の風景や近代生活を謳歌する人々の様子を明るい筆致で描いた。1874年に開いた初のグループ展での出品作「印象、日の出」から“印象派”という呼び名が生まれ、スキャンダルとなる。1890年代には「積みわら」「ルーアン大聖堂」などの連作を手掛け、50歳代にジヴェルニーに自ら造り上げた庭園は、86歳で亡くなるまで制作の場となった。特に睡蓮の池は重要なテーマとなり、200点以上の作品を残している。

美術館へ行こう!

「睡蓮の池」の話をしてくださった岩﨑余帆子先生

ポーラ美術館学芸課長

岩﨑 余帆子(いわさき よおこ)

東京藝術大学大学院修了。

専門は19世紀のフランス美術。近年のおもな担当展覧会は「100点の名画でめぐる100年の旅」(2017年)、「印象派、記憶への旅」(2019年)、「モネからリヒターへ」(2022年)。

おもな著書・論文に『モネと画家たちの旅』(共著、西村書店、2010年)、「帽子の女性―マネ、ドガ、ルノワール」(『西洋近代の都市と芸術2 パリⅠ―19世紀の首都』[竹林舎、2014年]所収)、『クロード・モネ 旅のための作品集』(単著、東京美術、2024年)。

美術館へ行こう!

モネの作品を所蔵・展示するポーラ美術館

「箱根の自然と美術の共生」をコンセプトに2002年、神奈川県箱根町に開館。ポーラ創業家2代目の鈴木常司が収集した印象派をはじめとした近代西洋絵画コレクションを核に、近年では現代美術の第一線で活躍する国際的な作家たちの作品も収集・展示し、同時代の表現へと展望を拡げている。

周囲の景観に溶け込むように建てられた建築空間に加え、富士箱根伊豆国立公園の立地を生かした全長約1km「森の遊歩道」では、四季折々の自然とともに屋外彫刻作品も楽しめる。

ポーラ美術館

〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原小塚山1285

https://www.polamuseum.or.jp/

TEL 0460-84-2111

| コンテンツ名 | 03 モネ 「睡蓮の池」編 |

|---|---|

| 収録日 | 2025年3月31日 |

| 講師 | 講師:ポーラ美術館 学芸課長 岩﨑 余帆子 聞き手:野澤しおり |

|

制作協力:株式会社NHKアート |

|

さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。