エンゼル食ラボ うどん編

うどんは多様性と包容力に満ちている

第2回~多様性の象徴~

うどんといえば、そのバリエーションの多さが挙げられます。つゆをかけていただく汁うどんだけでなく、煮込んだり、焼いたりとその調理法もさまざま。また、カレーうどん、カルボナーラうどんなど、和洋折衷になったメニューも人気です。どんな食材ともマッチしてしまう、そんなうどんの多様性と包容力を楽しみましょう!

再生時間 約14分15秒

↓後半の動画もチェックしよう

【監修】 小島和男さん

日本うどん学会理事 学習院大学文学部哲学科教授

専門はギリシャ哲学 手打ちうどんを嗜(たしな)み、武蔵野うどんを愛する

埼玉県出身

うどんには定義がない

うどんの正体とは?

じつはよくわかっておらず、簡単な定義づけは不可能です。

一般的にうどんには2種類の製法「手延べ」と「手打ち」があります。手延べは「油を使い、麺を引き伸ばす」製法で、長崎県の五島うどんや秋田県の稲庭うどんが有名です。手打ちは「生地を平らにのばし、折りたたんで包丁で切る」製法で、香川県の讃岐うどんがそうです。

では、そうめんやひやむぎも手延べですが、五島うどんや稲庭うどんと、どう違うのでしょう。このように厳密な定義は難しく、境界線があいまいなのがうどんなのです。

小島先生

「うどんを研究していて、うどんを定義しようとすると、けっこう暴力的にとりこぼされてしまうものもある。そうしたことを拒否する存在が、うどんなのです」

ご当地うどん

麺も調理法も多様なうどん。日本各地の「ご当地うどん」の魅力と楽しみ方を紹介します。

●香川県「讃岐うどん」

写真提供:(公社)香川県観光協会

讃岐の国、香川県は通称「うどん県」。県内にはおよそ500を越えるうどん屋があると言われます。讃岐うどんは全国展開のチェーン店でも有名で、日本人にもっともなじみのあるうどんと言ってもよいでしょう。

●秋田県「稲庭うどん」

つるりとした、なめらかな口当たりが身上の稲庭うどんは、手延べで作る乾麺です。長く保存できることから、江戸時代には高級保存食として秋田藩御用達の品とされた歴史もあります。〆のうどんや汁物との相性も抜群です。

●山梨県「吉田のうどん」

写真提供:(一財)ふじよしだ観光振興サービス

日本一かたいと評判。富士山北麓にある富士吉田市周辺の郷土料理です。コシと歯ごたえが強く、茹(ゆ)でキャベツと馬肉のトッピングが定番です。

●長崎県「五島うどん」

出典:農林水産省ウェブサイト

五島うどんは、島の特産である食用の椿油を使い、手延べで作る乾麺です。もともと上五島という地域で伝承されていました。焼きあごを使っただしでシンプルに食べる素うどんや、「地獄炊き」と呼ばれる釜揚げが一般的です。

うどんどころ 大阪と福岡

●大阪府「きつねうどん」

出典:農林水産省ウェブサイト

「大阪のうどん」といえば、きつねうどん。昔からあるうどん屋さんでは、薄い醤油のだしで、麵は太めで柔らかめのものが多いのが特徴です。

●福岡県「ごぼ天うどん」

写真提供:福岡市

「福岡のうどん」といえば、ごぼうの天ぷらをトッピングするのが定番です。

雰囲気の異なるご当地うどん

出典:農林水産省ウェブサイト

おつゆと相性が良いうどんですが、雰囲気の異なる「ご当地うどん」もおススメです!

●愛知県(名古屋市)「味噌煮込みうどん」

出典:農林水産省ウェブサイト

鍋で煮込むアツアツのうどん。具材に野菜や鶏肉、そして愛知を代表する八丁味噌を使う、地元にしっかりと根付いたうどんです。

●愛媛県(松山市)「鍋焼きうどん」

レトロなアルミ鍋で供される鍋焼きうどん。松山市内にある「ことり」と「アサヒ」2軒のお店が有名で、「ことり」は甘さが控えめ、いりこだしのすっきりとした味わいで、「アサヒ」は甘みが強い濃厚な味つけが特徴的、といわれています。地元の人は「ことり派」か「アサヒ派」に分かれることが多いようです。

●愛知県(豊橋市)「豊橋カレーうどん」

写真提供:チーム華麗

ご飯、とろろ、カレーうどん、うずらの卵が、層になって入っていて栄養満点。先にカレーうどんを食べ、後からカレーとごはんを食べる独特のスタイルも。

こんなうどんも!

●栃木県「耳うどん」

出典:農林水産省ウェブサイト

栃木県の佐野市や宇都宮市に伝わる郷土料理。小麦粉で練った生地が耳の形に似ていることから「耳うどん」と呼ばれています。もともとは正月にふるまわれ「一年のあいだ、悪口が聞こえてこないように」などの言い伝えも。現在では開運グルメなどとしても人気を集めています。

●群馬県「ひもかわうどん」

出典:写真提供:観光ぐんま写真館(https:/gunma-kanko.jp/)

群馬県桐生市の郷土料理で、幅広で薄い麺が特徴のうどん。その幅は1.5センチほどから、店によっては10センチを超えるものまで。

つるんとしたのどごしが味わえて、つけ汁で食べたり、煮込みにしたりするなど、食べ方はさまざま。

●大阪府「かすうどん」

大阪府南部の南河内地方で、古くから、畜産業に携わる一部の家庭で食べられてきたローカルフード「あぶらかす」を具にしたもの。牛の小腸をじっくりと揚げたもので、刻んでお好み焼きやたこ焼きにも入れたりします。

小島和男さん

「日本中のどこにもうどんがある、根付いている、と言ってよいと思います。各家庭からそれぞれの地域、また、観光資源として受け継がれているもの、新しく作られて地域を活性化させるものまで。うどんは多様性そのものと言っても過言ではありません」

~包容力に迫る~

再生時間 約14分58秒

↑前半の動画もチェックしよう

【だし】

うどんが「包み」「包まれる」相手、最初は「だし」です。地方色が豊かなうどん。その土地それぞれに異なる「だし」の味わいがあります。

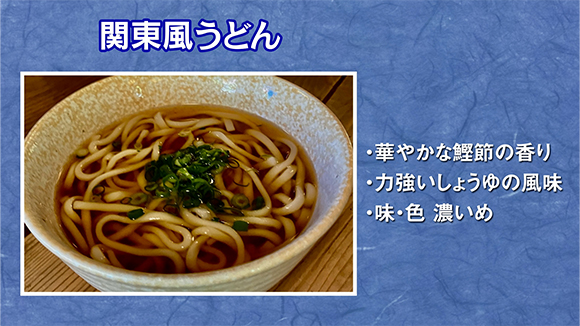

関東の「つゆ」は、華やかな鰹節の香りと力強いしょうゆの風味が特徴的。味も色も濃いめです。一方、関西は「だしでうどんを食べる」ともいわれ、しょうゆや塩は風味つけ程度に使い、汁は淡い色をしています。

日本の東西文化の分かれ目とも言われるのが岐阜県の関ケ原町です。味噌や醤油など、食文化の違いが表れやすい場所です。ある食品メーカーは実地調査の結果、だしの分かれ目が関ヶ原あたりということがわかり、東西で別々のカップうどんを販売しています。

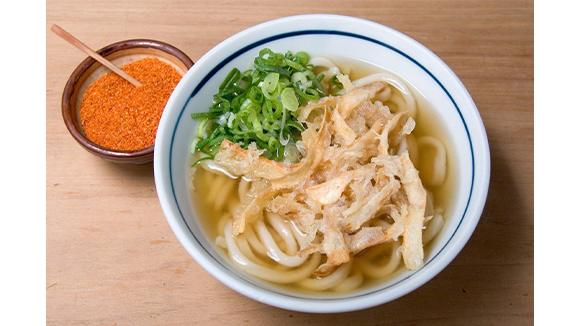

●かけうどん

写真提供:(公社)香川県観光協会

シンプルに、うどんとだしの味を楽しむのが、具が入っていないうどん。主に、関東では「かけうどん」、関西、特に大阪では「素うどん」と呼ばれています。

●ぶっかけうどん

写真提供:(公社)香川県観光協会

ゆでた麺にだしの入った濃いつゆをかけていただきます。

【薬味】

うどんが包み、うどんが包まれる相手、二つ目は「薬味」です。欠かせないねぎ類のほか、しょうが、ごま、大根おろしなど、うどんには実に多様な薬味が使われます。季節や気分など、その場で薬味を組み合わせながら、いろいろな食感や風味を楽しめるのも、包容力あふれるうどんならではです。

【トッピング】

うどんが包み、うどんが包まれる相手、三つ目は「トッピング」です。具をのせることで副菜代わりになり、栄養価の高い一品になります。

小島先生

「うどんの包容力が試されている、生かされていると思います。ささ身をほぐしたもの、鶏ハム、サラダチキンなどを少し温めて薄く切ってのせるのもオススメです」

<卵> 月見うどん

卵はたんぱく質だけでなくビタミンも豊富

<とろろ> とろろうどん

消化吸収を助け、腸を整える

<油揚げ> きつねうどん

植物性たんぱく質が豊富。甘く煮た油揚げのコクが味にメリハリをつける

<天かす> たぬきうどん

コクが出て食感がよい

料理研究家 馬場香織さん

「トッピングの組み合わせは無限にあるように思います。冷蔵庫の整理ができるんじゃないかと思うぐらい、何を入れてもおいしくまとまります」

【ヴィーガンとうどん】

地球環境の保護や動物愛護への配慮などを考え、見直されているのが菜食や精進料理などです。肉や魚、卵、乳製品といった動物性食品を食べない、いわゆる「ヴィーガン」への関心も世界的に高まり、うどんに熱い視線が注がれています。

【レシピ考案】馬場香織さん

シカゴ、ニューヨークでの通算10年におよぶ滞米生活を通じて各国料理を学ぶかたわら、自宅で20年来、料理教室を主宰。レシピ本の著書も多い。

<精進揚げかけうどん>

●精進だしを作る

[材料/作りやすい分量]

水……1ℓ

昆布……10g

しいたけ……2個(15g)

[作り方]

鍋に水と昆布、しいたけを入れ、ひと晩つけておく。弱火にかけ、ふつふつと沸騰したら

あくをとり、1分ほどして火を止める。

●うどんつゆを作る

[材料/2人分]

精進だし……600cc

しょうゆ……25cc

みりん……大さじ1

砂糖……小さじ1

塩……少々

[作り方]

精進だしに、調味料を加えて味をととのえる。

●精進揚げかけうどん

[材料/2人分]

うどん……2玉

好みの野菜……適宜

〈衣〉

片栗粉……適宜

米粉……適宜

精進だし……適宜

[作り方]

1 片栗粉と米粉、同量ずつに精進だしを加え、とろりと垂れる程度に調整し、衣を作る。

2 好みの野菜は厚みを均一になるよう切り、衣をつけ180℃に熱した油(材料外)で揚げる。

3 器にうどんを入れ、[2]の天ぷらをのせる。煮立たせたうどんつゆをかける。

<ジャージャーうどん>

[材料/2人分]

うどん……2玉

油揚げ(粗みじん切り)……2枚(約160g)

長ねぎ(みじん切り)……40g

しょうが(みじん切り)……1かけ(10g)

〈あわせ調味料〉

甜麺醤 ……大さじ4

みそ……小さじ2

精進だし……200cc

水溶き片栗粉……大さじ1

ごま油……大さじ2

きゅうり(千切り)……適宜

白髪ねぎ……適宜

ピーナッツ(砕く)……適宜

[作り方]

1 あわせ調味料の甜麺醤、みそ、精進だしを混ぜておく。

2 フライパンにごま油を熱し、しょうがと長ねぎを炒める。香りが出たら、油揚げを加え炒める。

3 [1]を加えて味をととのえる。水溶き片栗粉を加え、とろみをつける。

4 皿にうどんを盛り、[3]をのせ、きゅうりと白髪ねぎ、ピーナッツをあしらう。

<ごまだれつけうどん>

[材料/2人分]

うどん……2玉

〈つけだれ〉

精進だし……400cc

しょうゆ……大さじ2

みりん……大さじ1

砂糖……大さじ1

ねりごま……大さじ4

〈薬味〉

お好みのもの……適宜

[作り方]

鍋に精進だしを入れて火にかけ、しょうゆ、みりん、砂糖を加えて味をととのえる。

火を止め、ねりごまを加えてよく混ぜ、つけだれを作る。

薬味を用意し、つけだれにつけていただく。

うどんの未来

小島和男さん

我々の意識が変わっても、各地で古いうどんは残り、新しいうどんも出てきます。アメリカでは「UDON」という英単語として使われています。各地で世界のUDONと出会えるということも。この時代、いろいろな人達がさまざまな考えで生きていく中で、平和に、争いを起こさず、残っていく食べ物ではないでしょうか。会食の場、敵対している人達が仲良くする場でうどんを出すのも悪くないかもしれません。

| コンテンツ名 | うどんは多様性と包容力に満ちている |

|---|---|

| 公開日 | 2025年3月30日 |

| 講師 | 小島和男 日本うどん学会理事 学習院大学文学部哲学科教授 |

| 簡易プロフィール | 日本うどん学会理事 学習院大学文学部哲学科教授 肩書などはコンテンツ収録時のものです |

|

制作協力:株式会社NHKエデュケーショナル |

|

さまざまな分野に精通し、経験、知識豊富な講師の方々をご紹介します。